Il Trattato sul sacerdozio di San Giovanni d’Avila, nel primo capitolo dedicato alla “ragion d’essere del sacerdote ministro”, mette in luce la grande dignità del sacerdozio, fondata sul legame con l’Eucaristia. La Messa rinnova l’incarnazione del Signore e, di conseguenza, è grande anche la dignità di colui nelle cui mani questo mistero si compie.

Tuttavia, il Maestro d’Avila, profondo conoscitore dell’animo umano, ricorda che a tale dignità corrisponde una responsabilità altrettanto grande. Egli denuncia con forza coloro che ambiscono superficialmente alle dignità ecclesiastiche, attratti dallo splendore esteriore e ignari del peso degli obblighi che assumono. Questo errore — dice — porta a danni gravi, perché ci si impegna in un compito per il quale non si hanno né merito né capacità.

Le sue parole non furono prive di conseguenze: furono proprio quei sacerdoti mossi da ambizione e prestigio ad accusarlo e a farlo imprigionare dall’Inquisizione, dove rimase due anni. Una delle accuse era quella di aver “chiuso ai ricchi il regno dei cieli”, dimenticando però che è il Vangelo stesso a pronunciare tale ammonimento.

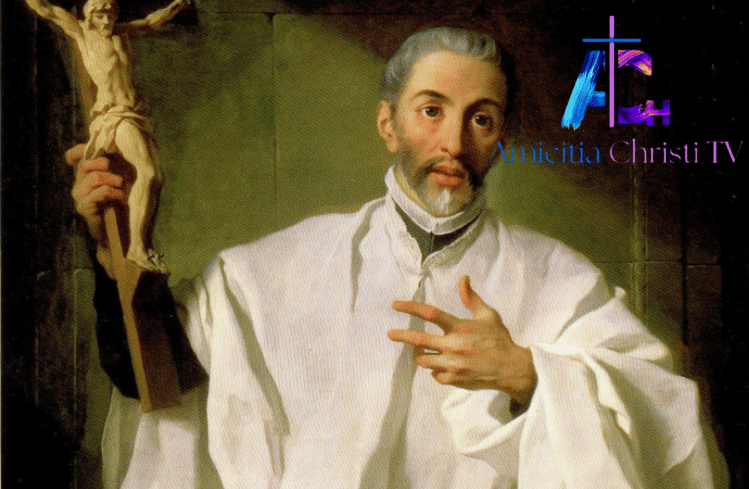

Giovanni d’Avila fu un deciso oppositore del carrierismo ecclesiastico, non solo a parole ma con la sua vita: scelse di restare un semplice prete secolare, pur avendo la possibilità di fondare una congregazione. Il suo insegnamento richiama l’episodio di Simon Mago negli Atti degli Apostoli, che cercò di comprare con denaro il dono di Dio e ricevette per questo la severa riprensione di Pietro.

Alla fine, D’Avila conclude con un monito: quanto più dolce è stato l’accesso agli ordini sacri, tanto più amaro sarà il conto da pagare, perché “chi cammina in alto” deve farlo con grande attenzione, sapendo che una caduta dall’alto provoca ferite più profonde di quelle di chi cammina in pianura.